2012年 11月の記事一覧

DVの基礎知識3 加害者の傾向は・・

DVの基礎知識3 加害者の傾向は・・ (1)DV加害者は、一定のタイプはなく、年齢、学歴、職種、年収などとは直接関係がないといわれます。また、人当たりが良く、社会的信用もあり、周囲の人からは「家庭内で暴力を振うとは想像できない」と思われている人も珍しくない実態もあります。

(2)DV加害者の中には、家庭という密室の中でのみ暴力を振るう人もいますが、普段から誰に対しても暴力的で、見知らぬ人に対しても言いがかりをつけて暴力を振るう人もいます。

(3)また、アルコール依存や薬物依存、精神障害等が関連して暴力を振るっていると考えられる人もいます。

(4)DV加害者が暴力を振るう原因や理由は種々様々であると考えられますが、その心理的背景には社会における男尊女卑の考え方の残存があるとも言われています。

にほんブログ村

DVの基礎知識 2 DVがあたえる影響

DVの基礎知識 2 DVがあたえる影響1.被害者への影響

(1)恐怖感

逃げたら、もっとエスカレートし、殺されるかもしれない」など強い恐怖心から、脱出する決心ができなくなってしまうこともあります。

(2)無力感

暴力を振るわれ続けることにより、「自分は夫から離れることができない」「助けてくれる人は誰もいない」など、思考停止、無気力状態に陥ることもあります。

(3)感覚の麻痺・希望的観測への過剰な期待

「暴力を振るうのは私のことを愛しているからだ」「怒らせるような原因がわたしの至らなさにある」「ときおりみせるやさしさが、本当の姿だ」「いつか変わってくれるに違いない」など、被害者であることを自覚することそのものが困難になっていることもあります。

(4)経済的問題

夫の収入がなければ日々の生活することができないような場合は、今後の生活不安から、脱出の選択肢を、あえて選ばないこともあります。

(5)子どもの問題

子どもがいる場合は、子どもの安全や就学の問題などが気にかかり、脱出に踏み切れないこともあります。

(6)失うものとの関係

夫から逃げようとすれば、仕事を辞めなければならなかったり、これまで築いた地域社会での人間関係など失うものが大きく、決断できないこともあります。

(7)被害者は繰り返される暴力により、打撲やケガなど身体的なキズを負うにとどまらず、PTSD(post-traumatic stress disorder :外傷後ストレス障害)に陥るなど、精神的にも深いキズを負うことも珍しくない実態があります。

2.こどもに与える影響

父母の間で繰り返される暴力を目撃することによって、子どもにも様々な心身の症状が表れることもあります。また、暴力を目撃しながら育った子どもは、自分が育った家庭での人間関係のパターンから、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを無意識のうちに学習してしまうこともあります。

にほんブログ村

DVの基礎知識 1 DVとは・・

1.DVの実態

(1)DVはDomestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)の略で、配偶者やパートナーなど親密な関係にある者から受けるいろいろな種類の暴力のことで、女性が被害者になることが多いです。

(2)DVは家庭という密室の中で起こるため表面化しにくい実態があります。

また、被害者の方も、身体的虐待を受けている場合は被害の認識がしやすいですが、精神的虐待は第三者がわからないだけではく、被害者自身がDV被害に気付いていないケースも珍しくない実態があるといわれています。

2.DVの種類や形態

DVには様々な形態があり、暴力は繰り返され、エスカレートしていく傾向があります。

(1)身体的暴力:一方的に暴力をふるうケース

具体例:殴る、蹴る、髪を引っ張る、たばこの火を押しつける、熱湯をかける、首を絞める、包丁を突きつけるなど

(2)精神的暴力:相手にストレスを与えることを繰り返し行うケース

具体例:無視する、口汚くののしる、「バカ」「クズ」などという、他人の前で欠点を言う、「両親を殺すぞ」と脅す、「別れたら自殺する」と脅す、常時監視状態におくなど

(3)性的暴力:相手の気持ちを無視した、一方的な性的な虐待を繰り返すケース

具体例:性行為を強要する、避妊に協力しない、裸にして写真を撮る、性器や性行為を非難する、ポルノビデオを無理やり見せるなど

(4)経済的暴力:一方的な金銭感覚や価値観を押し付け、金銭的な自由を奪うケース

具体例:生活費を渡さない、妻を働かせない、仕事をやめさせる、家庭の収入を一切知らせない・使わせない、借金を負わせる、妻の収入や預金を勝手に使うなど

(5)社会的隔離:一方的な理由で、社会から隔離しようとするケース

具体例:実家や友人から隔離する、電話やメールの発信者や内容を執拗に知りたがる、外出を防止するなど保険証を取り上げたり隠したりする、外国人被害者の場合、ビザの更新に協力しない、パスポートを取り上げるなど

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

1.DVの実態

(1)DVはDomestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)の略で、配偶者やパートナーなど親密な関係にある者から受けるいろいろな種類の暴力のことで、女性が被害者になることが多いです。

(2)DVは家庭という密室の中で起こるため表面化しにくい実態があります。

また、被害者の方も、身体的虐待を受けている場合は被害の認識がしやすいですが、精神的虐待は第三者がわからないだけではく、被害者自身がDV被害に気付いていないケースも珍しくない実態があるといわれています。

2.DVの種類や形態

DVには様々な形態があり、暴力は繰り返され、エスカレートしていく傾向があります。

(1)身体的暴力:一方的に暴力をふるうケース

具体例:殴る、蹴る、髪を引っ張る、たばこの火を押しつける、熱湯をかける、首を絞める、包丁を突きつけるなど

(2)精神的暴力:相手にストレスを与えることを繰り返し行うケース

具体例:無視する、口汚くののしる、「バカ」「クズ」などという、他人の前で欠点を言う、「両親を殺すぞ」と脅す、「別れたら自殺する」と脅す、常時監視状態におくなど

(3)性的暴力:相手の気持ちを無視した、一方的な性的な虐待を繰り返すケース

具体例:性行為を強要する、避妊に協力しない、裸にして写真を撮る、性器や性行為を非難する、ポルノビデオを無理やり見せるなど

(4)経済的暴力:一方的な金銭感覚や価値観を押し付け、金銭的な自由を奪うケース

具体例:生活費を渡さない、妻を働かせない、仕事をやめさせる、家庭の収入を一切知らせない・使わせない、借金を負わせる、妻の収入や預金を勝手に使うなど

(5)社会的隔離:一方的な理由で、社会から隔離しようとするケース

具体例:実家や友人から隔離する、電話やメールの発信者や内容を執拗に知りたがる、外出を防止するなど保険証を取り上げたり隠したりする、外国人被害者の場合、ビザの更新に協力しない、パスポートを取り上げるなど

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

無料メール相談24時間受付中

1人でも多くの方に、お気軽に専門家を利用していただけるよう、松下行政書士事務所では、パソコンが苦手な方もサービスを利用していただける簡単な

無料メール相談フォームをご用意させていただいております

Q:死亡した人が借りていた借家に、その相続人は住み続けることができるのでしょうか? 内縁の妻(夫)であった場合はどうでしょうか?

A:家を借りその家を利用する権利を賃借権といい、相続の対象となります。

従って、死亡した人の相続人が相続放棄等をせずに相続すれば、家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権をもって対抗できます。

一方、内縁の妻(夫)は、相続人ではないので、賃借権の相続もありませんが、次のケースのように居住権が認められる場合があります。

◇ 相続人がいる場合

(1)判例は、「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等 は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張できる。」としています。

(2)相続人が賃借権を主張して、内縁者に賃借権はないからと、借家の明け渡しを要求して来ることもあり得ます。この点、判例は、賃借権を持つ相続人が家を利用するにつき特別な事由があることを要求しています。つまり特別な事由がないのに明け渡せという要求は、権利の濫用(自分の持つ権利を本来の目的から外れた形で用いること)に当たるとし、認められないとしています。

◇ 相続人がいない場合

賃借人に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させるという規定が借地借家法にあります(借地借家法第36条)。この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合には、それまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

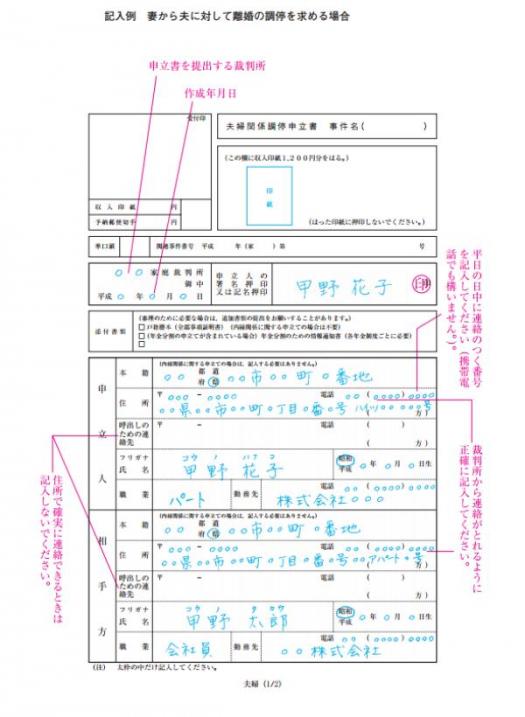

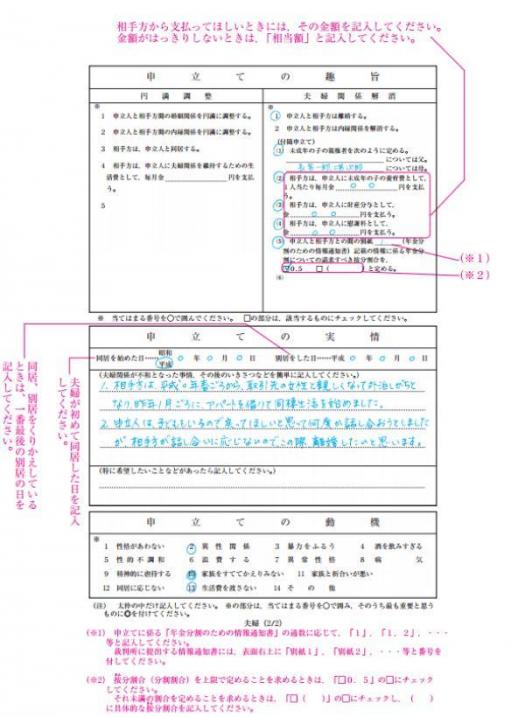

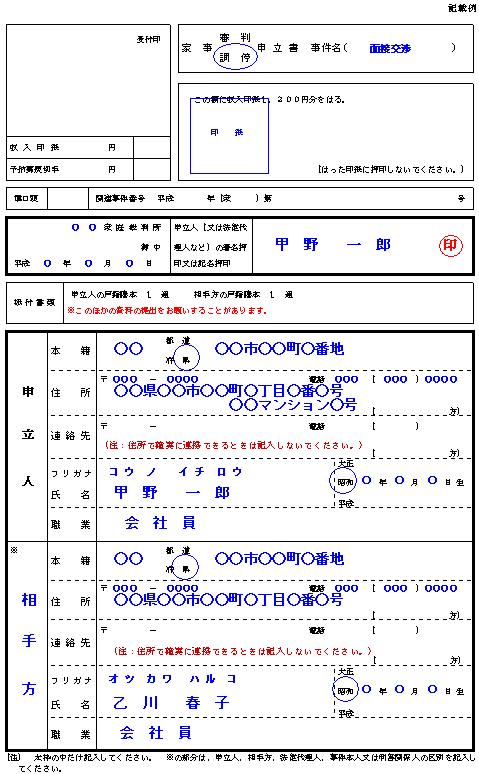

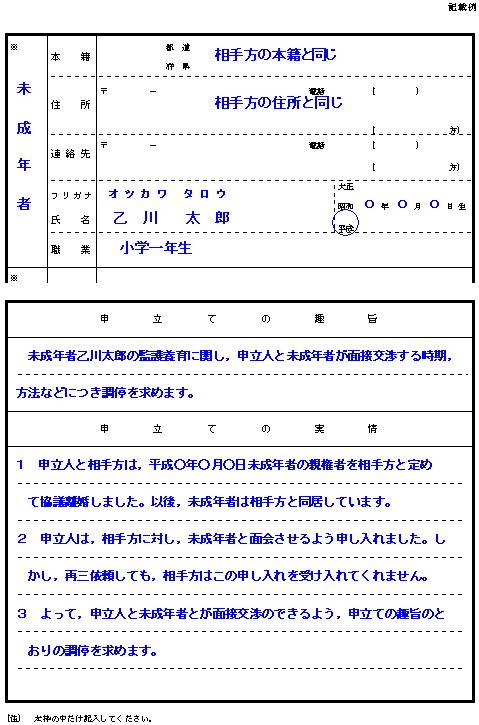

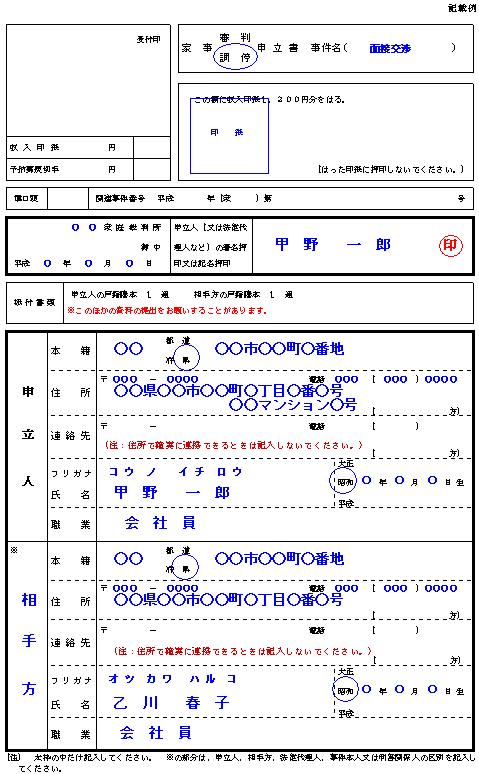

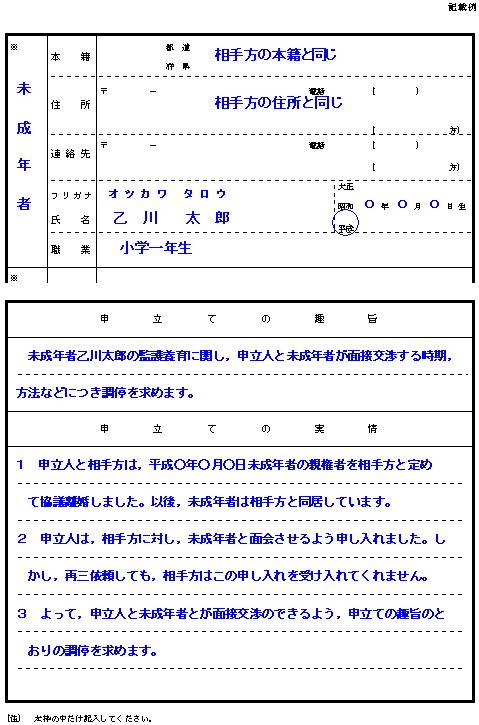

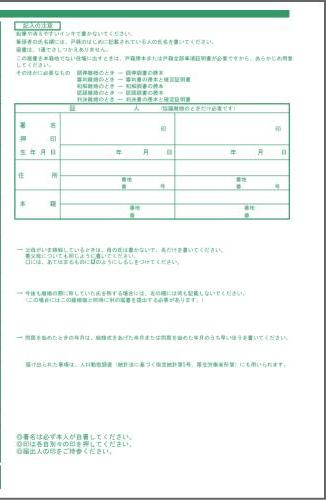

面接交渉の調停申立書 記載例

離婚後、子と同居していない親と子が会うことを面接交渉といいます。

離婚時の夫婦(子の父母)の不信感、感情的わだかまりから、面接拒否となるケースが増えています。当事者間で解決できないときには、家庭裁判所の調停を利用することも検討課題です。

調停手続について

1.申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

2申立てに必要な書類

・調停申立書1通

・申立人、相手方、子どもの戸籍謄本各1通

3調停の費用

・対象となる子ども1人につき、収入印紙1200円

・連絡用の郵便切手(調停申立の家庭裁判所より違いがあるので確認してください)

4申立用紙

・家庭裁判所に置いてあります。

なお、裁判所の手続については、行政書士の領域外となります。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

離婚後、子と同居していない親と子が会うことを面接交渉といいます。

離婚時の夫婦(子の父母)の不信感、感情的わだかまりから、面接拒否となるケースが増えています。当事者間で解決できないときには、家庭裁判所の調停を利用することも検討課題です。

調停手続について

1.申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

2申立てに必要な書類

・調停申立書1通

・申立人、相手方、子どもの戸籍謄本各1通

3調停の費用

・対象となる子ども1人につき、収入印紙1200円

・連絡用の郵便切手(調停申立の家庭裁判所より違いがあるので確認してください)

4申立用紙

・家庭裁判所に置いてあります。

なお、裁判所の手続については、行政書士の領域外となります。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

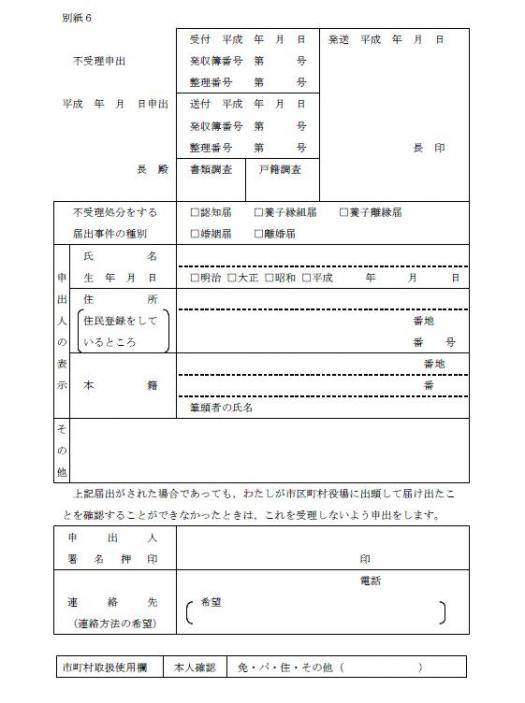

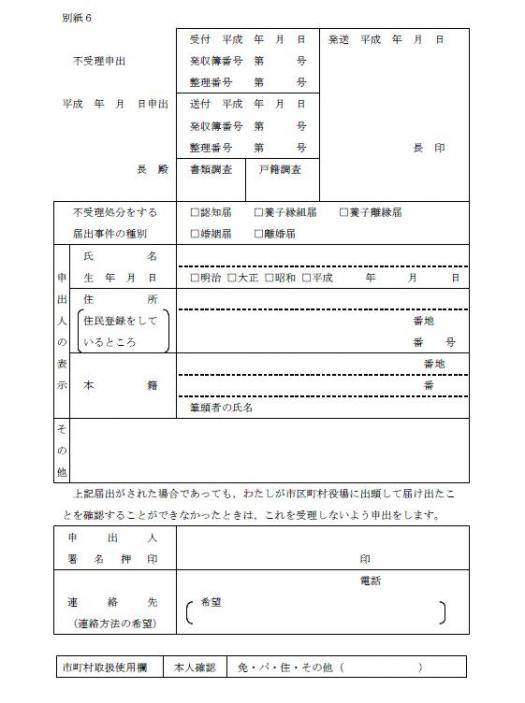

不受理申出

相手が勝手に離婚届を出すことを阻止できます

離婚合意ができないうちに、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不測の事態を阻止するため、 役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておきましょう。

また、この不受理申出書は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することが可能です。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

相手が勝手に離婚届を出すことを阻止できます

離婚合意ができないうちに、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不測の事態を阻止するため、 役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておきましょう。

また、この不受理申出書は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することが可能です。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

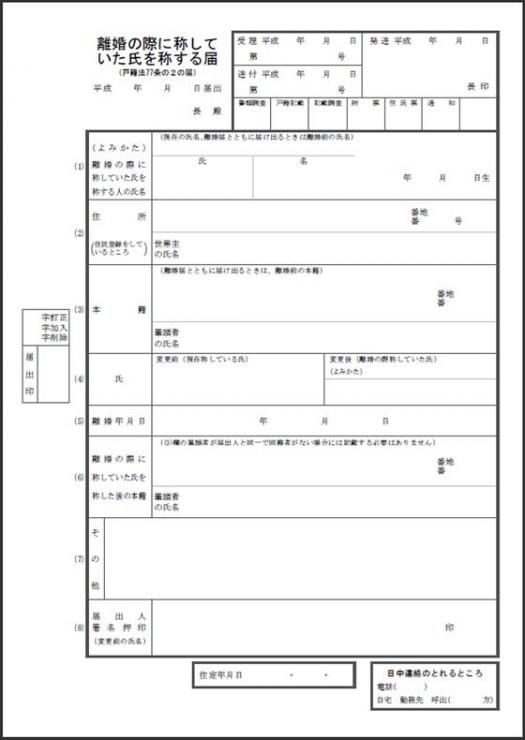

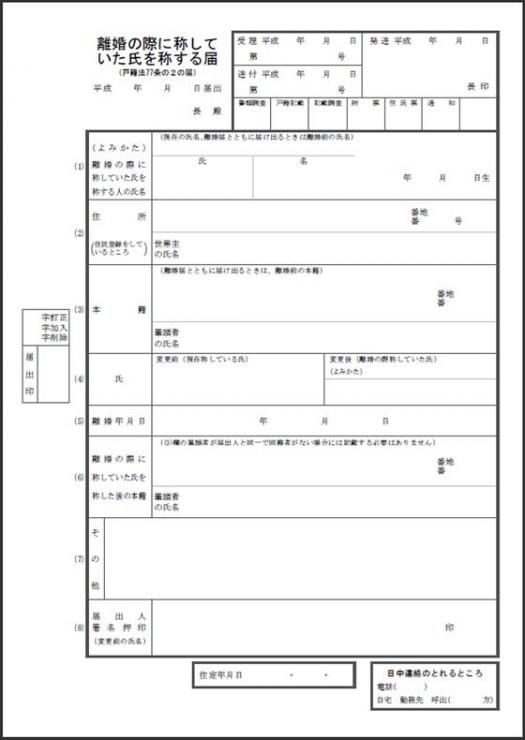

「離婚の際に称していた氏を称する届」

(1)結婚時に氏(苗字)を変えた方が、婚姻中の氏(苗字)を、離婚後も継続使用を希望するときの届出です。

(2)この「届」は、離婚成立日から3ヶ月以内という提出期限があります。

協議離婚:離婚届受理日から3ヶ月以内

調停離婚:調停成立日から3ヶ月以内

審判離婚:審判確定日から3ヶ月以内

判決離婚:判決確定日から3ヶ月以内

(3) 離婚後も婚姻中の氏(苗字)使用を決めているときは、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するようおすすめします。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

(1)結婚時に氏(苗字)を変えた方が、婚姻中の氏(苗字)を、離婚後も継続使用を希望するときの届出です。

(2)この「届」は、離婚成立日から3ヶ月以内という提出期限があります。

協議離婚:離婚届受理日から3ヶ月以内

調停離婚:調停成立日から3ヶ月以内

審判離婚:審判確定日から3ヶ月以内

判決離婚:判決確定日から3ヶ月以内

(3) 離婚後も婚姻中の氏(苗字)使用を決めているときは、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するようおすすめします。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

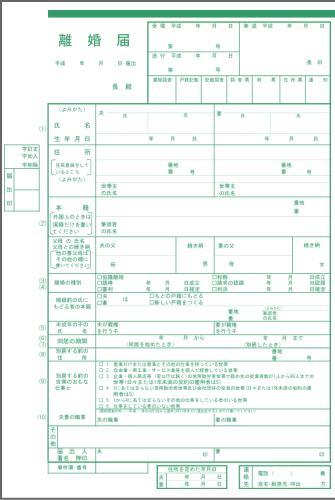

<左側の書き方>

1届出の日付

離婚届を提出する日付を記入します。

届出が受理された日が、法律上、離婚した日になります。

また、調停、審判、判決離婚の場合は、確定の日から10日以内に提出しなければなりません。

2届出先

夫婦の本籍地の市区町村長宛に届出します。

本籍地に届出できないときは、戸籍謄本が必要です。

3氏名、生年月日

氏名は婚姻中の姓で、夫婦それぞれが署名し、生年月日も記入します。

4住所

住民登録をしている住所と、世帯主の氏名を記入します。

5本籍

夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。(戸籍筆頭者は、戸籍の最初に記載されている人)本籍と住所は別物ですから、確認しておきましょう。外国籍の人は国籍を記入します。

6父母の氏名

夫婦それぞれの父母の氏名を書入します。

父母が婚姻中は、母の姓は不要で名だけを記入します。

なお、養父母は、同じ書き方で離婚届の「その他の欄」に記入します。

7続き柄

父母との関係を、長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女・・・などと記入します。

8離婚の種別

どのような方法で離婚したのか、チェックします。調停、審判、判決離婚の場合は、それが成立あるいは、確定した日付も記入します。

9婚姻前の氏にもどる者の本籍

該当するところにチェックし、その本籍も記入します。

ただし、離婚後も婚姻中の姓を名のる場合、この欄は空白にして、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

10未成年者の子の氏名

未成年者の子がいる場合は、養育する親権者を決めて、その子の氏名を記入します。

どちらが親権者か決まっていない場合は、離婚届は受理されません。

11別居する前の世帯のおもな仕事

その世帯の主な収入源となる仕事を、6つの分類の中から、あてはまるものにチェックします。

12夫婦の職業

国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、離婚届を提出するときだけ、それぞれの職業を記入します。

13その他

父母が養父母の場合、ここに記入します。

14届出人

夫婦それぞれが自筆で署名、押印します。

ただし、印は別々のものを使います。(認印)

<右側の書き方>

この部分に記入が必要なのは、協議離婚の場合のみです。

調停、審判、判決離婚の場合は必要ありません。

証人は、20才以上の成人が2人必要になっています。

それぞれ、自筆で氏名、生年月日、住所、本籍を記入、押印してもらいます。

なお、証人が同姓のときは、離婚当事者とは別の印を使用してもらいます。

また証人は、離婚する夫婦の両親等の親族でも支障ありません。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

Q:夫婦二人で1通の遺言を書き残したいのですが・・

A:残念ながら、二人以上が一つの遺言書を作ることはできません。

遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成する必要があります。

夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。

民法第975条

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

養育費が不払いに・・3.調停・審判で養育費の取決めをしたとき

裁判所で離婚手続をしたときは、不払いの対処についても裁判所の手続が利用できます。

履行勧告

家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるため制度です。

家庭裁判所に履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。

手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。

履行命令

家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための制度で、履行勧告よりも強力な制度です。

家庭裁判所に履行命令の申出をすると、相当な期間内に義務を履行するように家庭裁判所が命令し、正当な理由なく命令に応じない場合は10万円以下の過料の制裁を受ける場合があります。

申立書の提出や手続費用が必要です。

しかし、強制執行のように養育費を強制的に取り立てることはできません。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

養育費が不払いに・・2.協議書あり

養育費が不払いに・・2.協議書あり(1)公正証書でないとき

離婚協議書に養育費の支払について定めていても、公正証書でないと、法的手順は口約束の場合と大きくは変わらないことになります。

(2)離婚公正証書のとき

・公正証書に基づき、強制執行をすることが可能になります。

・公正証書を作成しているときは、期限を定め、支払わないと強制執行すると内容証明郵便で督促するのが一般的です。これで、支払うケースも多いようです。

・なお、事前に内容証明郵便を出すと、預金を引き出し隠すなどのおそれがあるときは、一気に強制執行するほうがよいケースもあります。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

Q:同居して面倒を見てくれている子により多くの財産を相続させたいと思うのですが、可能でしょうか?

A:その旨の遺言書を書くことで可能になります。

遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。

(民法第902条、903条3項)

但し、他の子の遺留分を超えた相続分を指定した場合は、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です

(民法第1028条)

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村

養育費が不払いに・・1口約束のとき

養育費が不払いに・・1口約束のとき養育費の支払いをどのように約束したか、その方法によって対処法も違ってきます。

1.口約束のとき

口約束も、法的に有効です。しかし、そもそも「そんな約束はしていない」と否定され、水掛け論に陥るケースはよくあります。

2.対処法

(1)当事者間の話合い

・養育費の支払を求め、再度当事者で話し合いをします。

・話し合いで、養育費支払いの合意ができたら、合意内容の書面を作成します。

・このとき、不払いの経緯があるだけに、次回不払いが生じたら、すばやく強制執行できる「公正証書」にすることが重要です。

(2)調停の申立

・当事者間の話し合いがまとまらなければ、裁判所に調停を申し立てることになります。

・調停は、家庭裁判所で調停委員を間に入れて行う話し合です。

したがって、話し合いなので、相手が応じてこなければまとまりませんが、第三者(調停委員)が入るため、冷静に話し合いを進めやすくなります。

・調停がまとまらない場合は、は裁判所に審判を出してもらって、養育費についての裁判をしてもらうことができます。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

にほんブログ村