2012年 1月の記事一覧

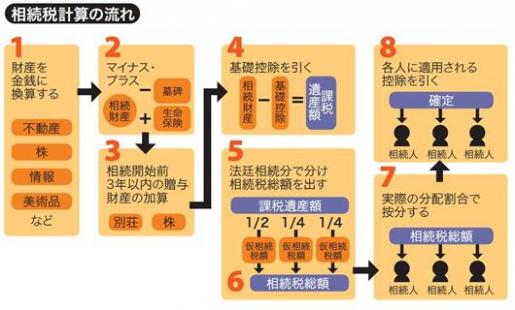

相続の基礎4 相続税

相続税は[遺産額=5000万円+法定相続人数×1000万円]を超えない場合、課税されません

相続税について

(1)課税対象かの確認

1.相続税の課税対象となるのは、

遺産額が「5000万円+法定相続人数×1000万円」を超える場合です。

2. 法定相続人数の確認

3. 遺産総額の概算を算出しましょう。

a.土地については路線価(国税庁)による評価額・・税務署で相談できます。

b.建物については固定資産税評価額・・市町村の固定資産担当窓口で確認できます

c.上場株式は「原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額」が評価額となります。・・証券会社で確認できます。

d.預貯金額は預け入れ金融機関で確認できます

(2)対処方法

1.上記の方法で遺産総額を概算し、あきらかに課税対象外なら申告不要です。

2.ボーダーライン以上の場合は、最寄の税務署、専門家である税理士に相談されるようおすすめします。

相続税の詳細・・国税庁 タックスアンサー[相続税]

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

相続税は[遺産額=5000万円+法定相続人数×1000万円]を超えない場合、課税されません

相続税について

(1)課税対象かの確認

1.相続税の課税対象となるのは、

遺産額が「5000万円+法定相続人数×1000万円」を超える場合です。

2. 法定相続人数の確認

3. 遺産総額の概算を算出しましょう。

a.土地については路線価(国税庁)による評価額・・税務署で相談できます。

b.建物については固定資産税評価額・・市町村の固定資産担当窓口で確認できます

c.上場株式は「原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額」が評価額となります。・・証券会社で確認できます。

d.預貯金額は預け入れ金融機関で確認できます

(2)対処方法

1.上記の方法で遺産総額を概算し、あきらかに課税対象外なら申告不要です。

2.ボーダーライン以上の場合は、最寄の税務署、専門家である税理士に相談されるようおすすめします。

相続税の詳細・・国税庁 タックスアンサー[相続税]

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

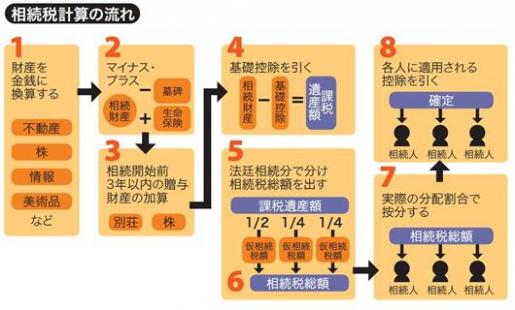

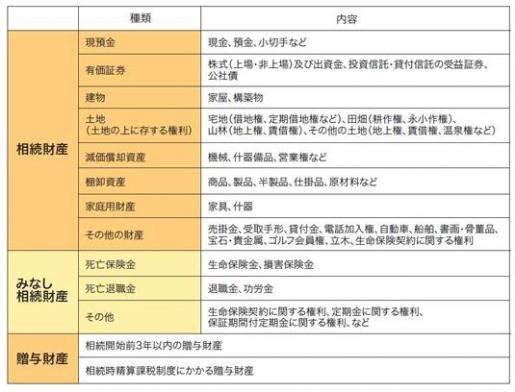

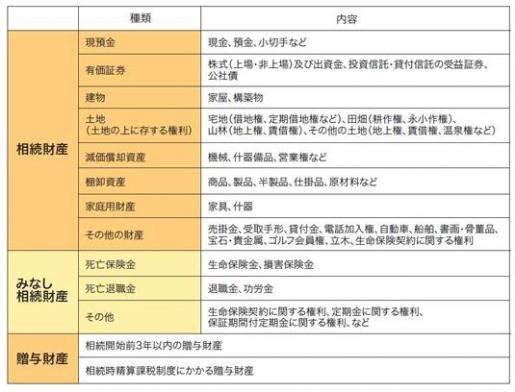

遺産とは・・

遺産には有形無形の様々なものがありますが、原則として、被相続人の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぎます。

民法上の遺産分割対象・・

(1)プラス財産

土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、有価証券、債券、金銭債権、家財、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、収集品、ゴルフ会員権、特許権、著作権など

(2)マイナス財産

借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未払いの税金、未払いの家賃や地代、葬式費用、未払いの医療費など

遺産分割対象外・・

一身専属的な権利や義務、墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜、死亡退職金、遺族年金など

税法上のみなし相続財産

なお、特に相続税の課税対象となるケースでは、個別的に税法上の判断を要する場合もありますので注意が必要です。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

遺産には有形無形の様々なものがありますが、原則として、被相続人の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぎます。

民法上の遺産分割対象・・

(1)プラス財産

土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、有価証券、債券、金銭債権、家財、自動車、貴金属、書画骨董、美術品、収集品、ゴルフ会員権、特許権、著作権など

(2)マイナス財産

借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未払いの税金、未払いの家賃や地代、葬式費用、未払いの医療費など

遺産分割対象外・・

一身専属的な権利や義務、墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜、死亡退職金、遺族年金など

税法上のみなし相続財産

なお、特に相続税の課税対象となるケースでは、個別的に税法上の判断を要する場合もありますので注意が必要です。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

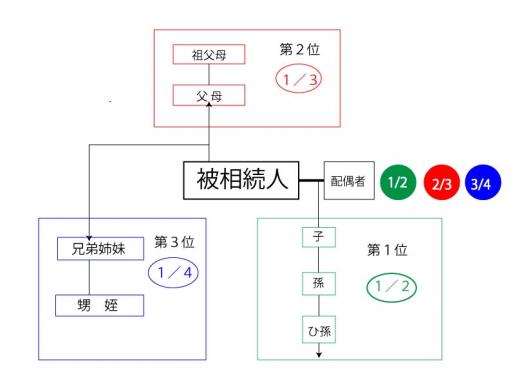

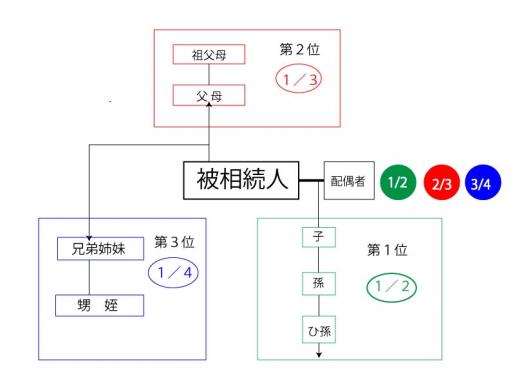

相続の基礎2 法定相続分

1.配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

2.配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

1.配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

2.配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

相続の基礎1 法定相続人とは・・

民法で相続人となることができると定められた相続人を法定相続人といいます。

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位

1.死亡した人の子供

2.その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

3.子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位

1.死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

2.父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父の方を優先します。

3.第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位

1.死亡した人の兄弟姉妹

2.その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

3.第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

注:

1.相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

2.内縁関係の人は、相続人に含まれません。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

民法で相続人となることができると定められた相続人を法定相続人といいます。

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位

1.死亡した人の子供

2.その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

3.子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位

1.死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

2.父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父の方を優先します。

3.第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位

1.死亡した人の兄弟姉妹

2.その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

3.第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

注:

1.相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

2.内縁関係の人は、相続人に含まれません。

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

相続手続vol.8

遺産分割協議書(未成年の相続人がいる場合)

被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人近畿花子、近畿次郎及び近畿三郎の特別代理人四国太郎は、次のとおりに被相続人の遺産を分割することに合意した。

<遺産明細>

略

<遺産分割方法>

略

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

○○県○○市○○町1丁目1番1号

相続人 近畿 花子 印

○○県○○市○○町2丁目2番2号

相続人 近畿 次郎 印

○○県○○市○○町3丁目3番3号

相続人 近畿 三郎 印

上記特別代理人

本籍 ○○県○○市○○町4丁目4番

住所 ○○県○○市○○町4丁目4番4号

四国 太郎 印

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

遺産分割協議書(未成年の相続人がいる場合)

被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人近畿花子、近畿次郎及び近畿三郎の特別代理人四国太郎は、次のとおりに被相続人の遺産を分割することに合意した。

<遺産明細>

略

<遺産分割方法>

略

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

○○県○○市○○町1丁目1番1号

相続人 近畿 花子 印

○○県○○市○○町2丁目2番2号

相続人 近畿 次郎 印

○○県○○市○○町3丁目3番3号

相続人 近畿 三郎 印

上記特別代理人

本籍 ○○県○○市○○町4丁目4番

住所 ○○県○○市○○町4丁目4番4号

四国 太郎 印

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

相続手続vol.7

遺産分割協議書(不動産ありの場合)

被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人近畿花子、近畿次郎は、次のとおり被相続人の遺産につき次のとおりに分割することを合意した。

<遺産明細>

1.不動産 土地:○県○市○町1番地 宅地 ○.○㎡

建物:○県○市○町1番地 家屋番号○○

木造瓦葺2階建 1階○.○㎡ 2階○.○㎡

2.預貯金 (1)○○銀行 ○○支店 普通預金、定期預金

(2)ゆうちょ銀行 通常貯金、定期貯金

3.有価証券(1) 利付国債、(2)○○株式会社株式 ○○株

<遺産分割方法>

1.相続人近畿花子は下記遺産を取得する

遺産明細1.不動産に記載の土地・建物および遺産明細2.有価証券に記載の利付国債

2.相続人近畿次郎は、下記遺産を取得する。

遺産明細2.預貯金に記載の預貯金および遺産明細3.有価証券記載の株式

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、

本書2通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○年○月○日

○○県○○市○○町1丁目2番3号

相続人 近畿 花子 印

○○県○○市○○町4丁目5番6号

相続人 近畿 次郎 印

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

遺産分割協議書(不動産ありの場合)

被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人近畿花子、近畿次郎は、次のとおり被相続人の遺産につき次のとおりに分割することを合意した。

<遺産明細>

1.不動産 土地:○県○市○町1番地 宅地 ○.○㎡

建物:○県○市○町1番地 家屋番号○○

木造瓦葺2階建 1階○.○㎡ 2階○.○㎡

2.預貯金 (1)○○銀行 ○○支店 普通預金、定期預金

(2)ゆうちょ銀行 通常貯金、定期貯金

3.有価証券(1) 利付国債、(2)○○株式会社株式 ○○株

<遺産分割方法>

1.相続人近畿花子は下記遺産を取得する

遺産明細1.不動産に記載の土地・建物および遺産明細2.有価証券に記載の利付国債

2.相続人近畿次郎は、下記遺産を取得する。

遺産明細2.預貯金に記載の預貯金および遺産明細3.有価証券記載の株式

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、

本書2通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○年○月○日

○○県○○市○○町1丁目2番3号

相続人 近畿 花子 印

○○県○○市○○町4丁目5番6号

相続人 近畿 次郎 印

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

相続手続vol.6

遺産分割協議書(不動産なしの場合)

平成*年*月*日 甲田一郎の死亡により開始した相続につき、同人の共同相続人である妻甲田花子、長男甲田次郎、長女乙川三子の3人全員は、遺産分割協議を行い、次の通り相続する事とした。

(1)妻甲田花子は次の遺産を相続する。

○銀行○支店定期預金口座番号1234

(2)長男甲田次郎は次の遺産を相続する。

×銀行×支店普通預金口座番号4321

(3)長女乙川三子は次の遺産を相続する。

××株式会社 株式2000株

なお、本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、○○○○がこれを取得する。

また、家の祭祀は相続人○○○○が承継する。

上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書3通を作成、署名、押印し、相続関係図、相続人の印鑑証明書を添付のうえ上、それぞれその1通を所持する。

平成 年 月 日

相続人 住所

氏名

相続人 住所

氏名

相続人 住所

氏名

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

遺産分割協議書(不動産なしの場合)

平成*年*月*日 甲田一郎の死亡により開始した相続につき、同人の共同相続人である妻甲田花子、長男甲田次郎、長女乙川三子の3人全員は、遺産分割協議を行い、次の通り相続する事とした。

(1)妻甲田花子は次の遺産を相続する。

○銀行○支店定期預金口座番号1234

(2)長男甲田次郎は次の遺産を相続する。

×銀行×支店普通預金口座番号4321

(3)長女乙川三子は次の遺産を相続する。

××株式会社 株式2000株

なお、本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、○○○○がこれを取得する。

また、家の祭祀は相続人○○○○が承継する。

上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書3通を作成、署名、押印し、相続関係図、相続人の印鑑証明書を添付のうえ上、それぞれその1通を所持する。

平成 年 月 日

相続人 住所

氏名

相続人 住所

氏名

相続人 住所

氏名

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

相続手続vol.5

遺産分割 法定相続人に認知症で協議できない者がいる場合

一時的でも、意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。

その点、成年被後見人の遺言作成に比べ、保護が弱いと言う問題が指摘されていますが、現状の法律を適用すれば、一時的であれ意識が回復している時の遺産分割協議は有効です。

一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

遺産分割 法定相続人に認知症で協議できない者がいる場合

一時的でも、意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。

その点、成年被後見人の遺言作成に比べ、保護が弱いと言う問題が指摘されていますが、現状の法律を適用すれば、一時的であれ意識が回復している時の遺産分割協議は有効です。

一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

相続手続vol.4

遺産分割 行方不明の相続人がいる場合

相続人の中に行方不明者がいる場合、

①失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする

②不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をする

①、②のいずれかの方法を取ることになります。

下記の用語をクリックし、裁判所webサイトを参照ください

失踪宣告とは・・

不在者財産管理人・・

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

遺産分割 行方不明の相続人がいる場合

相続人の中に行方不明者がいる場合、

①失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする

②不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をする

①、②のいずれかの方法を取ることになります。

下記の用語をクリックし、裁判所webサイトを参照ください

失踪宣告とは・・

不在者財産管理人・・

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

相続の流れvol.3

遺産分割 ~未成年相続人がいる場合~

遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。

では、法定相続人の中に未成年がいる場合は、どうすればよいでしょうか。

(1)未成年者は遺産分割協議に加わりのその決定をすることができません。

(2)そのため、次のような対応が必要となります。

①未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

②未成年者の代理人が遺産分割協議をする

上記①か②、いずれかの方法を取ることになります。

(3)未成年者の代理人は通常は親(親権者)ですが、相続の場合、親子揃って相続人であるケースが多く、この場合親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。また、数人の子供を一人で代理することはできません。

(4)具体的には、未成年者一人ひとりのために『特別代理人』を選任します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。なお、『特別代理人として祖父を選任してほしい』といった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

遺産分割 ~未成年相続人がいる場合~

遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。

では、法定相続人の中に未成年がいる場合は、どうすればよいでしょうか。

(1)未成年者は遺産分割協議に加わりのその決定をすることができません。

(2)そのため、次のような対応が必要となります。

①未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

②未成年者の代理人が遺産分割協議をする

上記①か②、いずれかの方法を取ることになります。

(3)未成年者の代理人は通常は親(親権者)ですが、相続の場合、親子揃って相続人であるケースが多く、この場合親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。また、数人の子供を一人で代理することはできません。

(4)具体的には、未成年者一人ひとりのために『特別代理人』を選任します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。なお、『特別代理人として祖父を選任してほしい』といった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

相続の流れvol.2

~遺言書がない場合~

遺産分割協議

遺言書がない場合、遺言書があっても、具体的に遺産分割方法を指定をしていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決めることになります。

内容証明郵便による「遺産分割協議申入れ」

相続人の間で争いなどがあって、話し合い(遺産分割協議)のための連絡もうまくできないで、時間だけが過ぎて行く、そんなときには「内容証明郵便を利用してみる」のも一つの方法です。

遺産分割協議申入書(文例)

故○○の葬儀も無事終了し、はや○ヶ月が経過しました。

そこで、故○○の残した不動産や有価証券、預貯金などの遺産について、相続人全員で集まって、協議をしたいと存じます。

つきましては、平成○○年○○月○○日に、○○○○にて、会合をもちたく、ここにお願い申し上げます。

なお、当日ご都合がつかない場合には、ご一報をいただければと存じます。当方にて日程を調整させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

平成○○年○○月○○日

通知人(あて先)

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○ ○○ 様(殿)

被通知人(差出人)

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○ ○○

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

~遺言書がない場合~

遺産分割協議

遺言書がない場合、遺言書があっても、具体的に遺産分割方法を指定をしていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決めることになります。

内容証明郵便による「遺産分割協議申入れ」

相続人の間で争いなどがあって、話し合い(遺産分割協議)のための連絡もうまくできないで、時間だけが過ぎて行く、そんなときには「内容証明郵便を利用してみる」のも一つの方法です。

遺産分割協議申入書(文例)

故○○の葬儀も無事終了し、はや○ヶ月が経過しました。

そこで、故○○の残した不動産や有価証券、預貯金などの遺産について、相続人全員で集まって、協議をしたいと存じます。

つきましては、平成○○年○○月○○日に、○○○○にて、会合をもちたく、ここにお願い申し上げます。

なお、当日ご都合がつかない場合には、ご一報をいただければと存じます。当方にて日程を調整させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

平成○○年○○月○○日

通知人(あて先)

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○ ○○ 様(殿)

被通知人(差出人)

○○県○○市○○町○丁目○番○号

○○ ○○

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

相続手続の流れ

vol.1 遺言書がある場合

①故人の他界・相続の開始

7日以内に市区役所・町村役場へ死亡届を提出

②遺言書の有無の確認

遺言書があった場合 ⇒ 下記③へ

遺言書がなかった場合 ⇒ 相続の流れvol.2 遺産分割協議へ

③相続人に通知

相続人に遺言書があることを報告

④家庭裁判所の検認手続き

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合のみ必要 <注:公正証書遺言は不要>

⇒無効な遺言書であった場合 ⇒ 相続の流れvol.2 遺産分割協議へ

⑤遺言執行者の選任

遺言書に指定がない場合、必要に応じて遺言書の内容を執行する遺言執行者を選任する

⑥相続財産の把握と調査

相続財産を一覧にした目録を作成

⑦限定承認・相続放棄

もし相続したくない場合は3ヶ月以内に手続きをします

⑧遺言の執行

遺言書のとおりに相続財産の分配・名義変更をおこないます

⑨相続税の申告・納税(相続税の対象となる場合のみ)

故人の他界から10ヶ月以内

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

vol.1 遺言書がある場合

①故人の他界・相続の開始

7日以内に市区役所・町村役場へ死亡届を提出

②遺言書の有無の確認

遺言書があった場合 ⇒ 下記③へ

遺言書がなかった場合 ⇒ 相続の流れvol.2 遺産分割協議へ

③相続人に通知

相続人に遺言書があることを報告

④家庭裁判所の検認手続き

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合のみ必要 <注:公正証書遺言は不要>

⇒無効な遺言書であった場合 ⇒ 相続の流れvol.2 遺産分割協議へ

⑤遺言執行者の選任

遺言書に指定がない場合、必要に応じて遺言書の内容を執行する遺言執行者を選任する

⑥相続財産の把握と調査

相続財産を一覧にした目録を作成

⑦限定承認・相続放棄

もし相続したくない場合は3ヶ月以内に手続きをします

⑧遺言の執行

遺言書のとおりに相続財産の分配・名義変更をおこないます

⑨相続税の申告・納税(相続税の対象となる場合のみ)

故人の他界から10ヶ月以内

無料メール相談

堺市東区 松下行政書士事務所

公正証書遺言の検索・謄本請求

公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求は、遺言した方が死亡した場合のみ、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。

遺言者が生存中

公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言者本人のみです。たとえ相続人であっても本人以外は請求できません。

遺言者の死亡後

「亡くなった父母等が、遺言公正証書を作っているか」を調べたいときは、公証役場で遺言検索を依頼していただくことになります。

この検索依頼は、相続人等の利害関係人のみがの利用となります。

[公正証書遺言の検索・謄本請求についての必要書類]

①遺言者本人が死亡したことを証明する書類

除籍謄本・死亡診断書等

②請求人の利害関係者であることを証明する書類

戸籍謄本(①の除籍謄本に、請求人名が載っている場合は不要)

③請求人の身分を証明するもの

印鑑登録証明書1通及び実印

又は

官公庁発行の顔写真付き身分証明書

パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など

及び認印

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所

公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求は、遺言した方が死亡した場合のみ、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。

遺言者が生存中

公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言者本人のみです。たとえ相続人であっても本人以外は請求できません。

遺言者の死亡後

「亡くなった父母等が、遺言公正証書を作っているか」を調べたいときは、公証役場で遺言検索を依頼していただくことになります。

この検索依頼は、相続人等の利害関係人のみがの利用となります。

[公正証書遺言の検索・謄本請求についての必要書類]

①遺言者本人が死亡したことを証明する書類

除籍謄本・死亡診断書等

②請求人の利害関係者であることを証明する書類

戸籍謄本(①の除籍謄本に、請求人名が載っている場合は不要)

③請求人の身分を証明するもの

印鑑登録証明書1通及び実印

又は

官公庁発行の顔写真付き身分証明書

パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など

及び認印

無料メール相談フォーム

堺市東区 松下行政書士事務所